シェアードサービスとは?導入のメリットと注意点、業務効率化を徹底解説

企業の持続的な成長において、業務効率化は避けて通れない課題となっています。その有効な手段として注目を集めているのが、シェアードサービスです。本記事では、シェアードサービスの基本概念から具体的な活用事例まで、実践的な観点から解説していきます。

シェアードサービスの基本と目的

企業経営において、効率的な業務運営は競争力強化の要となります。シェアードサービスは、この課題に対する戦略的なアプローチを提供します。

シェアードサービスの定義

シェアードサービスとは、複数の事業部門やグループ会社で共通して行われている業務プロセスを一つに集約し、専門部署や会社が提供する仕組みです。この仕組みにより、組織全体の効率化とコスト最適化を実現します。

導入の主な目的

組織におけるシェアードサービス導入の核となる目的は以下の通りです:

- 重複業務の排除による効率化

- 業務品質の標準化と向上

- 専門性の高いサービス提供体制の確立

- グループ全体での経営資源の最適配分

BPOとの違いについて

シェアードサービスは、しばしばBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)と混同されがちです。最大の違いは、BPOが外部の専門企業への委託であるのに対し、シェアードサービスはグループ内での業務集約という点にあります。

導入のメリット

シェアードサービス導入により、以下のような具体的なメリットが期待できます:

- コスト面での効果

- 人件費の最適化

- システム運用コストの削減

- 業務の重複排除による効率化

- 業務品質の向上

- 専門人材の集約による高度なサービス提供

- 標準化されたプロセスの確立

- 組織全体でのナレッジ共有促進

- 経営管理の強化

- グループ全体での情報共有の円滑化

- 経営戦略の実行力向上

- データに基づく意思決定の促進

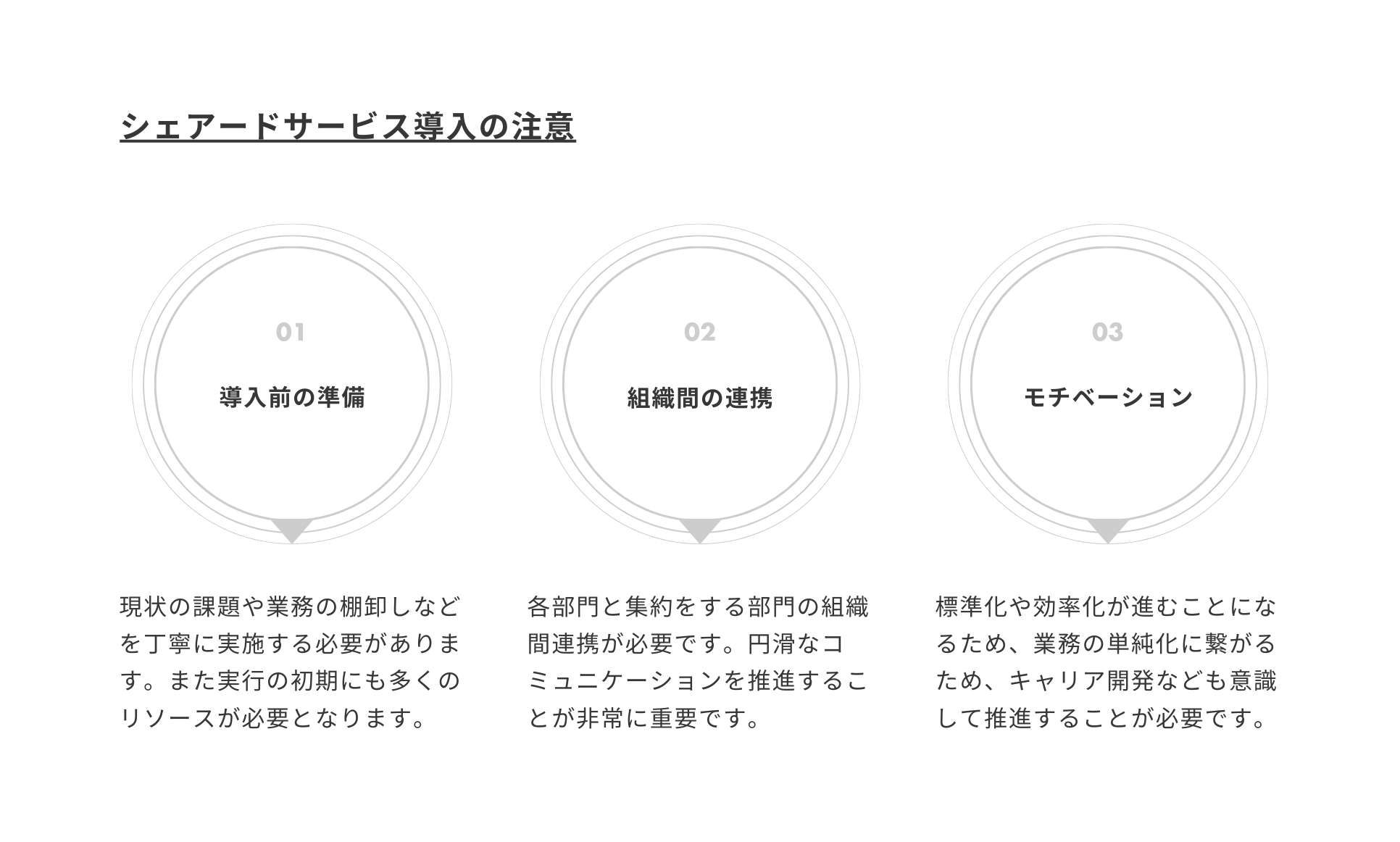

導入時の注意点と対策

シェアードサービスの導入は、組織全体に関わる大きな変革となります。以下の点に特に注意を払う必要があります。

導入前の準備

現状の課題を正確に把握し、明確な目標設定を行うことが重要です。システム統合や運用体制の整備には、十分な時間とリソースの確保が不可欠となります。

組織間連携の確立

シェアードサービス部門と各事業部門との密接な連携が成功の鍵となります。円滑な情報共有と協力体制の構築に向けて、明確なコミュニケーション・チャネルを確立することが求められます。

モチベーション管理

業務の標準化に伴い、作業が単調化するリスクがあります。これに対しては、キャリアパスの明確化やスキルアップ機会の提供を通じて、従業員のモチベーション維持を図ることが重要です。

具体的な活用事例

日本企業におけるシェアードサービスの成功事例を紹介します:

- 機械メーカー

- 人事・経理・総務業務のグループ全体での集約

- 効率的な運営体制の確立

- 交通インフラ

- グループ経理業務のシェアードサービス化

- 業務標準化によるコスト削減の実現

- 資源・エネルギー

- 人事・給与業務の集約化

- 内部統制の強化と業務効率の向上

最新のテクノロジーとの融合

シェアードサービスの効果を最大化するには、最新のテクノロジーの活用が不可欠です。特にRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAI(人工知能)の導入により、さらなる効率化が期待できます。クラウドサービスの活用も、システム導入コストの削減と柔軟な運用を可能にします。

まとめ

シェアードサービスは、単なる業務効率化のツールではなく、組織変革を促進する戦略的な取り組みです。導入に際しては入念な準備と計画が必要ですが、その効果は非常に大きなものとなります。本記事を参考に、自社に最適なシェアードサービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。