メンバーシップ型雇用とは?ジョブ型雇用との違い、メリット・デメリットを徹底解説

日本の雇用制度の根幹をなすメンバーシップ型雇用。近年ではジョブ型雇用という新しい働き方も注目を集めています。本記事では、メンバーシップ型雇用の基本から、ジョブ型雇用との違い、そして今後の展望までを詳しく解説します。

メンバーシップ型雇用の基本

メンバーシップ型雇用は日本の伝統的な雇用形態であり、終身雇用と年功序列を特徴とします。本章では、その定義や特徴、歴史的背景について解説します。

メンバーシップ型雇用の定義と特徴

メンバーシップ型雇用は、職務ではなく人材そのものを採用する雇用形態です。企業は従業員の潜在能力や将来性に着目し、長期的な視点で人材を育成。従業員は企業の一員としての意識を持ち、組織への貢献を重視します。

この雇用形態における採用プロセスは、新卒一括採用が中心となっています。企業は学生の基礎能力や人間性を重視し、入社後の育成を前提とした採用を行います。また、定期的な配置転換により、従業員は様々な部署で経験を積むことができます。これにより、企業全体を俯瞰的に理解し、組織の中で柔軟に対応できる人材の育成が可能となります。

さらに、企業内での人材育成に重点が置かれ、OJTや階層別研修、部門横断的なプロジェクトへの参加など、様々な育成機会が提供されます。このような取り組みにより、従業員は幅広い知識と経験を獲得し、組織に不可欠なゼネラリストとして成長していきます。

メンバーシップ型雇用が根付いた背景

戦後の高度経済成長期、日本企業は長期的な人材育成を重視しました。これがメンバーシップ型雇用が広まった主な要因です。当時の日本企業は、急速な成長に伴い、様々な業務に柔軟に対応できる人材を必要としていました。

この時期の日本企業は、技術革新と生産性向上を追求しており、従業員の継続的な能力開発が不可欠でした。終身雇用制度を基盤とすることで、企業は安心して人材育成に投資できる環境を整えました。また、従業員の高い定着率は、技術やノウハウの蓄積・継承を可能にし、日本企業の競争力向上に大きく貢献しました。

さらに、日本特有の集団主義的な文化も、メンバーシップ型雇用の定着を後押ししました。企業と従業員の強い信頼関係は、安定した労使関係を築き、効率的な生産システムの確立を支えました。

ジョブ型雇用との違いを明確にする

メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用は、採用基準から評価方法まで、様々な点で異なります。本章では両者の違いを詳細に比較します。

ジョブ型雇用の特徴

ジョブ型雇用は、特定の職務に対して人材を採用する雇用形態です。職務記述書に基づいて契約を結び、専門性やスキルを重視します。採用時には、応募者の経験やスキルが職務要件に合致しているかが重要な判断基準となります。

この雇用形態では、職務内容が明確に定義され、責任範囲も具体的に示されます。給与は職務の価値や市場相場に基づいて決定され、同じ職務であれば年齢や勤続年数に関係なく、同等の待遇が保証されます。

キャリア形成においては、従業員が自身の専門性を活かしながら、主体的にキャリアパスを選択できることが特徴です。職務経験を積みながら、より高度な職位や専門性の高い職務へのステップアップが可能となります。

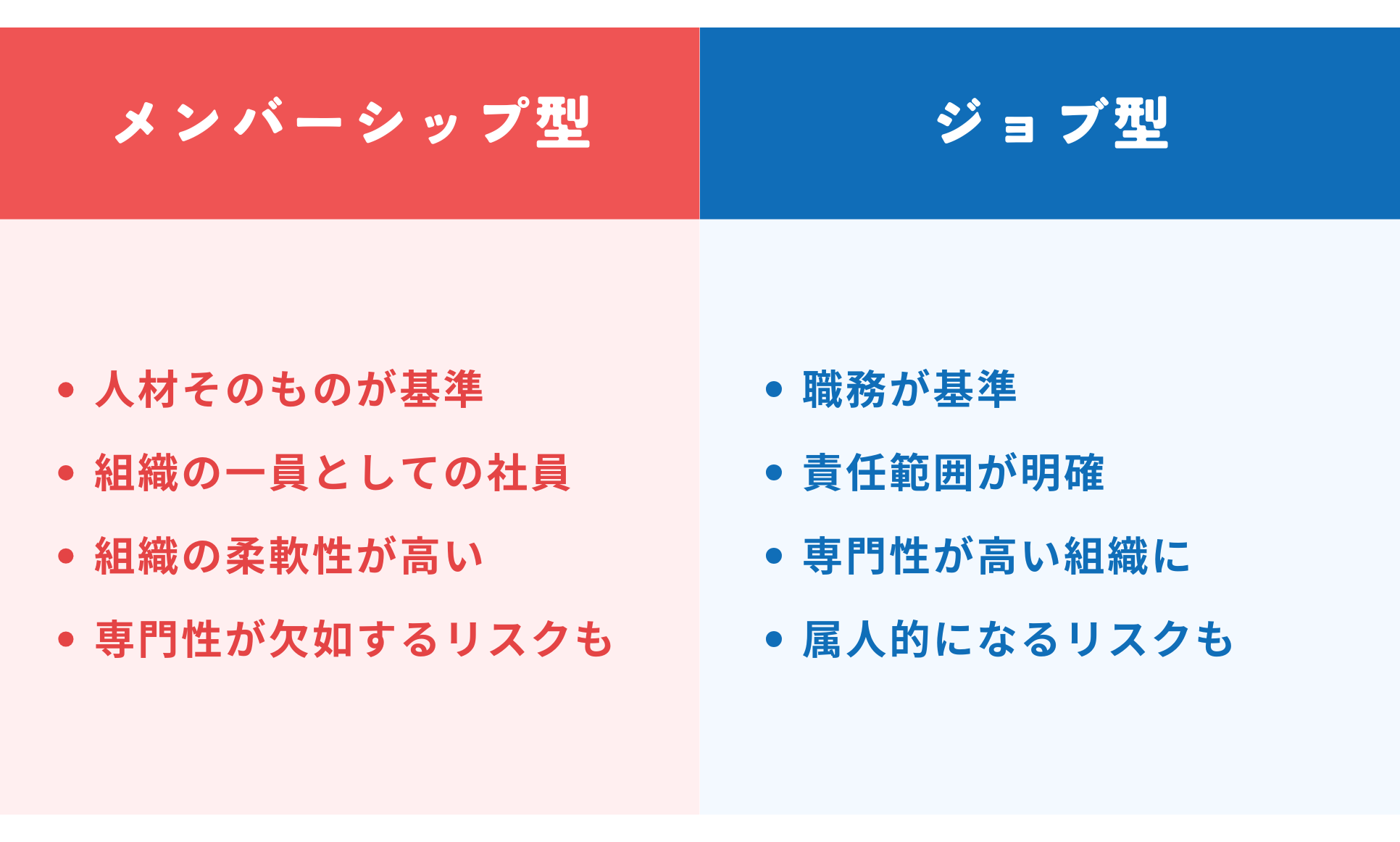

両雇用形態の比較

メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用は、組織運営の考え方に本質的な違いがあります。メンバーシップ型では、組織全体の最適化を重視し、従業員の柔軟な配置転換を通じて、企業の需要に応じた人材活用を図ります。一方、ジョブ型では、各職務の専門性を重視し、必要な能力を持つ人材を適材適所に配置することで、業務効率の向上を目指します。

評価制度においても大きな違いがあります。メンバーシップ型では、年功序列や職能資格制度に基づく評価が一般的で、長期的な成長を重視します。これに対しジョブ型では、職務遂行能力や成果に基づく評価が中心となり、より即時的な成果が求められます。

また、雇用の流動性にも顕著な違いが見られます。メンバーシップ型では、終身雇用を前提とした安定的な雇用関係が特徴ですが、ジョブ型では、職務や市場環境の変化に応じて、より柔軟な雇用関係が形成されます。

企業にとってのメリット・デメリット

メンバーシップ型雇用は企業に様々な利点をもたらす一方で、現代の経営環境においては課題も抱えています。本章では企業視点でのメリット・デメリットを検証します。

企業側のメリット

メンバーシップ型雇用は、企業に多くの利点をもたらします。最大の利点は長期的な人材育成が可能な点です。企業文化や業務ノウハウを深く理解した人材を育成でき、組織への高い忠誠心を醸成できます。

また、事業環境の変化に応じて柔軟な人員配置が可能です。従業員が様々な部署での経験を持つことで、組織全体の効率性が向上し、部門を超えた協力体制も構築しやすくなります。特に日本企業の特徴であるカイゼン活動や品質管理において、この協力体制は大きな強みとなっています。

さらに、長期的な視点での事業計画が立てやすく、技術やノウハウの継承も円滑に行えます。企業特殊的な技能の蓄積が可能となり、これが企業の競争力向上につながっています。

企業側のデメリット

現代の経営環境において、メンバーシップ型雇用は以下のような課題に直面しています

- 人件費の負担増大

- 年功序列による人件費の累積的な増加

- 不況時における固定費の重荷化

- 福利厚生費用の継続的な発生

- 人材活用の硬直性

- 専門人材の育成・確保の困難さ

- 配置転換における従業員の抵抗

- グローバル人材の確保における制約

- 環境変化への対応の遅れ

- デジタル化への適応の遅れ

- 新しい働き方への移行の困難さ

- 国際競争における柔軟性の不足

これらの課題は、特にグローバル競争が激化する現代において、企業の成長を制限する要因となっています。

従業員にとってのメリット・デメリット

メンバーシップ型雇用は従業員に安定した雇用を提供する一方で、キャリア形成において制約も生じます。本章では従業員視点での利点と課題を考察します。

従業員側のメリット

従業員にとって、メンバーシップ型雇用の最大の利点は雇用の安定性です。終身雇用を前提とした雇用関係により、長期的なキャリア形成が可能となります。企業による充実した研修制度や育成プログラムを通じて、幅広いスキルを習得できる機会も提供されます。

年功序列型の給与体系により、勤続年数に応じた収入の向上が期待できます。また、住宅手当や家族手当などの福利厚生も充実しており、生活基盤の安定につながっています。

企業内での人的ネットワークも重要な利点です。長期的な人間関係の構築により、円滑な業務遂行や知識・経験の共有が可能となります。さらに、企業による資格取得支援や自己啓発制度なども、個人の成長を支える重要な要素となっています。

従業員側のデメリット

一方で、従業員は以下のような課題に直面しています

- キャリア形成における制約

- 専門性構築の機会不足

- 社外での通用性への不安

- 転職時のスキル評価の難しさ

- モチベーション管理の課題

- 年功序列による若手の意欲低下

- 評価制度への不満

- キャリアパスの不透明さ

- ワークライフバランスの課題

- 転勤への対応必要性

- 長時間労働の常態化

- 柔軟な働き方の制限

メンバーシップ型雇用の課題と今後の展望

社会環境の変化に伴い、メンバーシップ型雇用は大きな転換期を迎えています。本章では現代における課題と、これからの展望を考察します。

現代における課題

現代社会において、メンバーシップ型雇用は以下のような重要な課題に直面しています

- 構造的な課題

- 少子高齢化による人材不足

- 同一労働同一賃金への対応

- 働き方改革への適応

- 技術革新への対応

- デジタルトランスフォーメーションへの対応

- 新しい職種・専門性への対応

- リモートワーク環境の整備

- グローバル化への対応

- 国際競争力の維持・向上

- 外国人材の活用

- グローバル人材の育成

これからの展望

メンバーシップ型雇用は、今後大きな変革を遂げていくことが予想されます。特に注目されるのは、ハイブリッド型雇用制度の確立です。これは、メンバーシップ型の安定性とジョブ型の専門性を組み合わせた新しい雇用形態です。

具体的には、基幹人材については従来のメンバーシップ型を維持しつつ、専門職や特定職種についてはジョブ型を導入するなど、柔軟な制度設計が進むでしょう。また、評価制度も、年功序列と実力主義を組み合わせた新しいモデルへと進化していくと考えられます。

デジタル技術の進展により、働き方も大きく変化します。テレワークやフレックスタイム制の普及により、従来の出社を前提とした労務管理から、成果主義的な評価への移行が加速するでしょう。

また、グローバル化への対応も重要な課題となります。海外拠点との連携や、外国人材の活用を視野に入れた制度改革も必要となってきます。

まとめ

メンバーシップ型雇用は、日本の経済発展を支えてきた重要な雇用制度です。安定的な雇用関係と長期的な人材育成という特徴は、日本企業の強みとして機能してきました。

しかし、グローバル化やデジタル化が進む現代において、従来の制度だけでは対応が難しい課題も増えています。今後は、メンバーシップ型の利点を活かしながら、時代に即した新しい要素を取り入れていく必要があります。

特に重要なのは、企業と従業員の新しい関係性の構築です。企業は従業員の自律的なキャリア形成を支援しつつ、組織としての一体感も維持していく必要があります。このバランスをとることがを取ること企業の持続的な成長に繋がります。

当社では、業務プロセスの代行やコンサルティン部サービスを通じて、お客様の業務負荷を軽減し、コア業務への集中を可能にします。また、プロセス自体の見直しや改善のサポートにより、お客様の課題を解決いたします。

お客様の業界や企業規模に応じたカスタマイズされたサービスを提供し、業務効率のUPを実現いたします。業務効率にお悩みの方やコスト削減をお考えの方は、ぜひRXプロにご相談ください。

専門スタッフが丁寧にヒアリングを行い、最適な改善策をご提案いたします。お問い合わせは、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームまたはお電話にて承っております。業務効率を改善していく第一歩を、RXプロと共に踏み出しましょう。